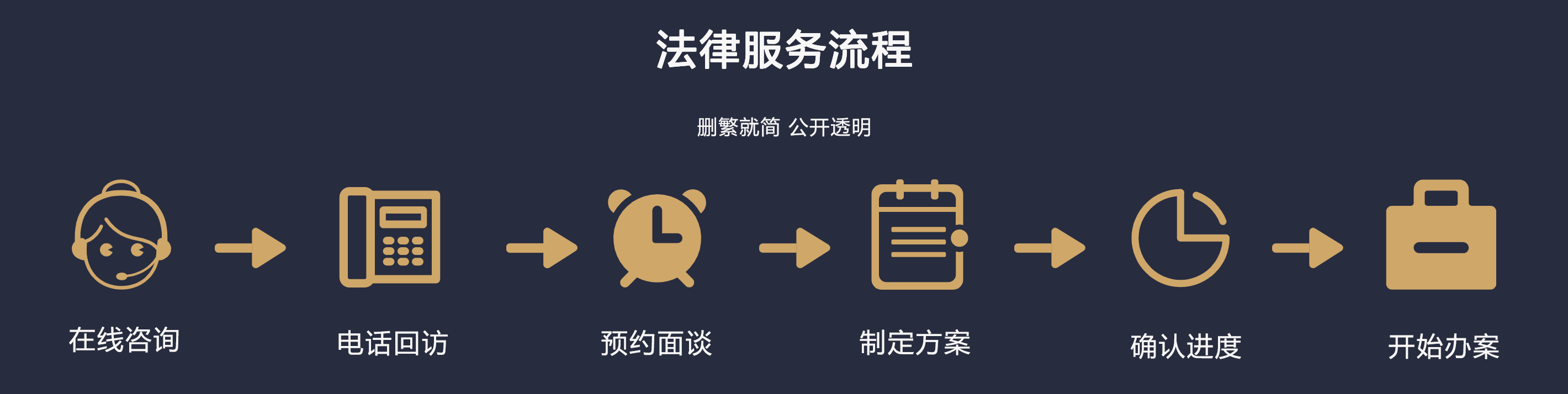

- 天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心2614-15室。

- 13580533706

- 9:00AM - 21:00PM

一炷心香胜明火,文明追思才是对先人最好的告慰 清明节普法1

1、清明节祭祀发表不当言论,侮辱、诋毁英烈的行为将被追究刑事责任2023年9月,杭州互联网法院审结一起网络诋毁戍边烈士案,被告人张某在社交平台发布"戍边烈士活该"等侮辱性言论,被依法判处有期徒刑七个···

1、清明节祭祀发表不当言论,侮辱、诋毁英烈的行为将被追究刑事责任

2023年9月,杭州互联网法院审结一起网络诋毁戍边烈士案,被告人张某在社交平台发布"戍边烈士活该"等侮辱性言论,被依法判处有期徒刑七个月。这起案件再次印证,《刑法修正案(十一)》增设的侵害英雄烈士名誉、荣誉罪正成为捍卫英烈尊严的法治重器。本案判决援引《中华人民共和国刑法》第二百九十九条“侮辱、诽谤或者以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉,损害社会公共利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。”的规定,明确网络空间并非法外之地。涉案言论不仅践踏了陈红军等烈士用生命铸就的精神丰碑,更消除着社会主流价值认同。

数据显示,近三年全国检察机关办理英烈保护领域公益诉讼已达876件,司法实践中对英雄烈士名誉的量化评估体系日渐完善,精神损害赔偿标准逐步确立。英烈名誉承载着民族集体记忆,具有超越个体的公共价值。当诋毁言论侵蚀青少年历史认知,当“虚无主义”解构英雄叙事,法治手段的及时介入维护了社会主义核心价值观的底线。2022年修订的《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十六条“以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益的,依法承担民事责任;构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”的规定,与刑事法律形成衔接,构建起从名誉恢复到精神抚慰的全方位保护网络。

守护英雄烈士荣光需要法治利剑与文明自觉的双重加持。从建立英雄烈士名誉保护联动机制到完善网络平台审核责任,从司法判例引导到全民英烈纪念活动,我们正在织就一张捍卫历史尊严的法理之网。这既是对先烈的庄严承诺,更是对民族精神基因的世代传承。

2、祭祀烧纸要需谨慎:失火与放火仅一线之隔

2024年清明期间,河北承德张某在山场祭祀时,因风力突变导致火势失控,过火面积达50亩。经查,张某曾无视护林员三次警告,最终被以放火罪立案。此案警示:祭祀用火若存侥幸,过失与故意犯罪可能发生质变。

依据《刑法》第114条“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。”和115“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。过失犯前款罪的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的,处三年以下有期徒刑或者拘役。”的规定,可以看出失火罪与放火罪的界限在于主观故意,若行为人明知可能引发火灾仍冒险点火,可能构成放火罪或者失火罪,最高可判死刑。2023年甘肃陇南赵某案即是典型,其在防火戒严期坚持焚纸引发林火,因放任危害结果被认定间接故意,最终获刑三年。现行法律已形成严密约束体系。除《刑法》外,《消防法》明确过失引发火灾可处拘留,技术防控同步升级,北京八宝山公墓2024年启用智能焚烧炉,通过温控系统将事故率降至0.1%。

传统习俗的延续不应逾越法律底线。各地推广的云祭扫、时空信箱等新形式,既传承孝道文化又规避风险。须知,一炷心香胜明火,文明追思才是对先人最好的告慰。