- 天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心2614-15室。

- 13580533706

- 9:00AM - 21:00PM

一炷心香胜明火,文明追思才是对先人最好的告慰,清明普法3

1、慎烧"高仿币":冥币逼真亦触法清明前夕,某地警方破获一起特大制售高仿人民币图样冥币案,查获成品30余万张。这些冥币不仅采用与现行人民币相同的领袖头像、国徽图案,甚至仿造了防伪金属线,涉案5人因···

1、慎烧"高仿币":冥币逼真亦触法

清明前夕,某地警方破获一起特大制售高仿人民币图样冥币案,查获成品30余万张。这些冥币不仅采用与现行人民币相同的领袖头像、国徽图案,甚至仿造了防伪金属线,涉案5人因涉嫌伪造货币罪被刑事拘留,案件揭开了祭祀用品市场的法律暗礁。

《中华人民共和国刑法》第一百七十一条“出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”、 《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条“在宣传品、出版物或其他商品上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处五万元以下罚款。”和 《中华人民共和国人民币管理条例》第二十六条“禁止制作、买卖、仿制、人民币图样;未经中国人民银行批准,禁止在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样”等法律规定,禁止在宣传品、出版物或其他商品上非法使用人民币图样,制作、仿制、买卖人民币图样均属违法行为。尽管祭祀用品不具流通功能,但高度仿真的人民币样式冥币,客观上损害了法定货币的严肃性,极易造成公众认知混淆。

传统祭祀中的"纸钱"习俗,在当代法治语境下需要划清创意与违法的边界。北京、广州等地已出现印有"天堂银行"等虚拟标识的合规冥币,既保留民俗意象又规避法律风险。市场监管部门应建立祭祀用品图样负面清单,引导厂商创新设计。一炷心香胜万钱,文明追思贵在诚。摒弃对货币符号的过度模仿,用更富文化内涵的方式寄托哀思,方是清明祭扫的本真之意。

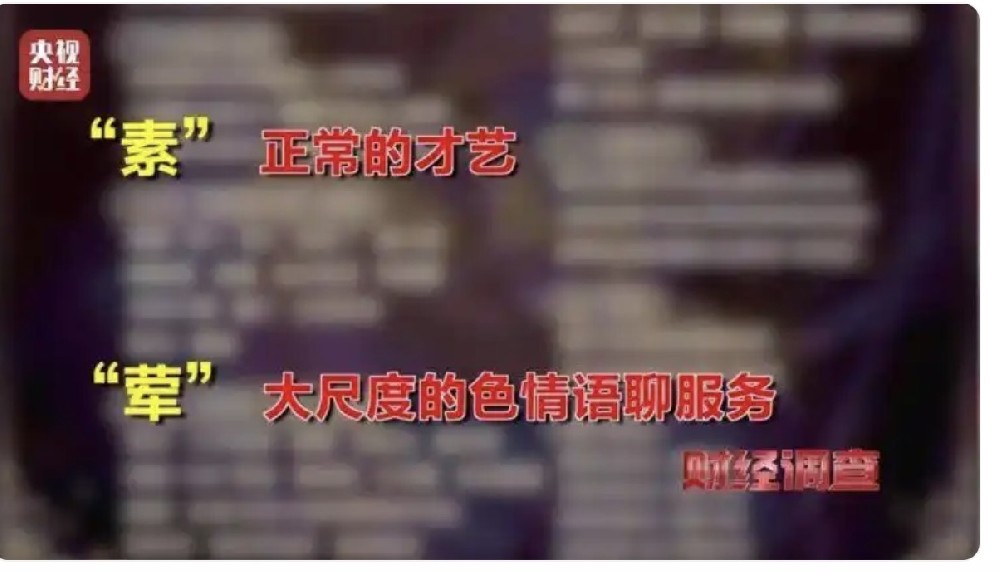

2、慎焚真钞寄哀思:清明祭扫当守货币尊严

清明前夕,某地市民李某在祖坟前焚烧百元真钞祭祖,被巡查民警当场制止。经查证,其焚烧的3000元人民币中部分为残损币,但仍有流通功能。公安机关依据《人民币管理条例》对其处以警告并罚款,该事件引发公众对祭祀活动中货币处置的法律思考。

根据《中华人民共和国人民币管理条例》第六条“任何单位和个人都应当爱护人民币。禁止损害人民币和防碍人民币流通”和《中华人民共和国刑法》二百七十五条“故意毁坏公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑。”的规定,焚烧尚具流通功能的真钞涉嫌违法,若焚烧金额达到刑事立案标准,故意毁坏财物罪,即便使用残损币,其回收权专属人民银行,私人焚烧仍属越权处置。

传统祭祀文化中的“烧纸钱”习俗,不应与现代金融管理秩序产生冲突。当前多地推广电子香烛、扫码献花等新型祭扫方式,既保留仪式感又避免法律风险。金融机构可联合社区开展残损币回收宣传,引导民众通过正规渠道处理旧钞。

一炷清香表孝心,文明祭扫重情轻形。对法定货币保持敬畏,用合法合规的方式传递思念,方能在追忆先人之时守住法治底线。